自治医科大学附属病院における感染症領域の

新しい診療形態(3.4.08)

自治医科大学臨床感染症センター感染症科

准教授 矢野晴美(旧姓 五味)本稿では、国内の大学病院のひとつである自治医科大学附属病院(以下、自治医大病院)における感染症領域の新しい診療形態について、報告したい。

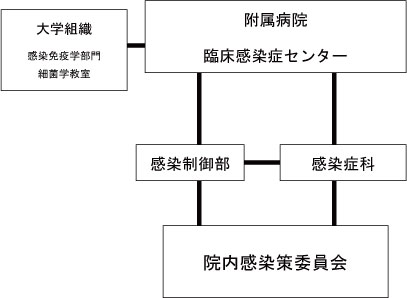

自治医大病院では、2004年4月に「感染制御部」が設置され、専任医師として東京大学から森澤雄司先生が感染制御部長として着任された。その時点では、兼任の感染管理看護師1名、兼任事務1名の状況であった。筆者は、2005年4月より感染制御部に米国より着任し、主に、「感染症診療と教育」に携わってきた。その後、自治医大病院では、感染症領域において、組織改変があり、2006年10月より、院内および周辺地域全体の感染管理・制御を主体とする「感染制御部」と、個々の患者の診療面を主に担当する「感染症科」が設置され、この2つの組織をまとめて、「臨床感染症センター」として統合している。(図1)

図1 自治医科大学における臨床感染症領域の概念的な組織図

筆者らの感染症科における診療形態は、明治維新以降維持されている「縦割りの医局講座制」の下では、これまでの大学病院には存在しなかった、他科から依頼されることが前提の「コンサルテーション業務」である。これは、いわゆる通常1回だけ診察される「他科受診、他科依頼」とは異なっている。感染症診療の醍醐味と本質は、「全身を見落としなく診察する」「臓器別では対応不可能」な点である。そのため、筆者らは、北米型コンサルテーション制度をモデルとし、自治医大病院の現状に合うように診療形態を、文字通り「一から」、創ってきた。感染制御部が設立されてから4年間程度でようやくこの診療形態が、さまざまな診療科に認知され形になりつつある。

筆者らが施行しているコンサルテーション業務とは、病院内の全入院患者を俯瞰しながら、意識的に「主治医にはならずに」、主治医チームと共同して「毎日併診する」形である。そのため、現時点では、「感染症科病棟」なる専用ベッドも意識的に持たず、全病院的に「感染症領域の質の高い専門診療」を提供することに全力を注いでいる。

現在、国内では、感染症内科、あるいはそれに準じた活動を提供する部門をもつ大学病院が増えつつある。しかし、そこでは、少ないながらも「専用病棟」などを持ったり、特殊な診療を担当する場合もあるようである。

筆者らが、構想し、実行しているのは、日本における21世紀型の新しい感染症の診療形態である。現時点では、この診療形態は、「保険診療」として認められていないが、今後、超高齢化社会が到来し、多くの入院患者が出現することを考慮しても、感染症診療の社会的ニーズは高まる一方であると予想される。そして、「臓器別の主治医制度」では、対応不能な領域のひとつである感染症診療において、「これまでの大学病院の常識を超越した先駆的な試み」が必須ではないか、と筆者らは考えている。つまり、「専用病棟をもつ=診療科として認知される」といった枠をはずすことが必要ではないか、と考える。「感染症科の専門診療」は、全臓器にわたっているため、各科と効率的かつ有機的な連携を保ちながら、患者に最良かつ最適の診療を提供することである。自治医大病院では、総合診療部が活発に活動しており、一般内科的な診療は、総合診療部とも連携しつつ、より専門的な領域について、感染症科は他科との連携を深める必要がある。

今後、国内の医療政策として、手技を伴わない「知的診療活動」に対しても、正当な保険診療が認められる日が来ることを期待したい。

自治医大病院感染症科は、2008年4月現在で、専任指導医3名、感染症科フェロー5名(3年目2名、2年目2名、1年目1名である。1、2年目フェローが主にコンサルテーション業務担当)が実働部隊である。同一メンバーが「感染制御部」も構成している。また年間、当院の内科系シニアレジデントや初期研修レジデントが数名、希望でローテーションしてくる。学生では、自治医大の5年生が合計8名、選択実習の期間に4週間ごとに2名ずつ回ってくる。そのほか学外、海外から学生、研修医、一般医が見学・研修に来ることもあり、診療チームが7〜8名になることもある。(2007年度、学外受け入れ人数33名)

感染症科では、「医療面接と身体所見」「体系的かつ網羅的な鑑別診断」「戦略的な検査計画」「その時点で患者に最良かつ最適な治療、予防」を、丁寧に提示し、これらを学生、研修医教育の最重要項目としている。臨床医学教育のモデル病院になることも大きな目標である。

感染症科と感染制御部との関係では、有機的に連動・連携している。感染制御部では、その業務の一環として、院内のすべての培養結果(特に無菌検体、血液培養の結果など)をモニターしチェックしている。培養結果をチェックして、医療安全の観点から、患者に投与されている抗菌薬が適切かどうか、主治医チームに確認する作業を行っている。これは、感染制御部の「介入」という業務である。当院の介入の症例では、電子カルテは見るが、患者診察は行わないため、介入の電話をしたあとに、感染症科の「コンサルト」として診療にあたらせていただけないか、主治医チームに打診することも多い。当然ながら、患者を診察することにより、より適切かつ安全な治療方針を提示することが可能である。

自治医大における感染症の診療実績であるが、2005年度コンサルト432例、2006年度コンサルト551例、介入330例 (合計881例)、2007年度(2008年2月29日現在)コンサルト404 例、介入301例 (合計705例)である。(注:2006年と2007年では統計のとり方の相違があり、増減の評価は困難) コンサルトをしてくれる他科チームでは、一般的に感染症科の推奨事項に「聞く耳を持っている」ため、ほぼ感染症科の推奨に準じた診療を提供していただいている。診療方針で意見が食い違う場合も、「患者の最大の利益は何か」という観点から、話し合いをできる限りもち、病院としての診療の質を高める努力をしている。「介入」というスタンスは、主治医チームにとっては、「寝耳に水」の連絡であったりするので、当惑した表情を呈されることもある。今後、学内では臨床感染症センターと呼吸器内科や血液内科チームおよび学外においてもこれらの診療科との連携が課題のひとつである、と筆者は感じている。

外来に関しては、将来的に、自治医大病院では、感染症科の「専門診療を提供する外来」を、入院患者の診療とともに、すこしずつ整備していく必要がある。それには、コンサルトした入院患者の外来フォローアップ、他科からの外来コンサルテーション、旅行医学(渡航外来)、HIV患者、臓器移植患者などが含まれる。

最後に、本稿が他の大学病院の感染症科における専門診療形態を構築するうえで何らかのご参考になれば、幸いである。

(了)